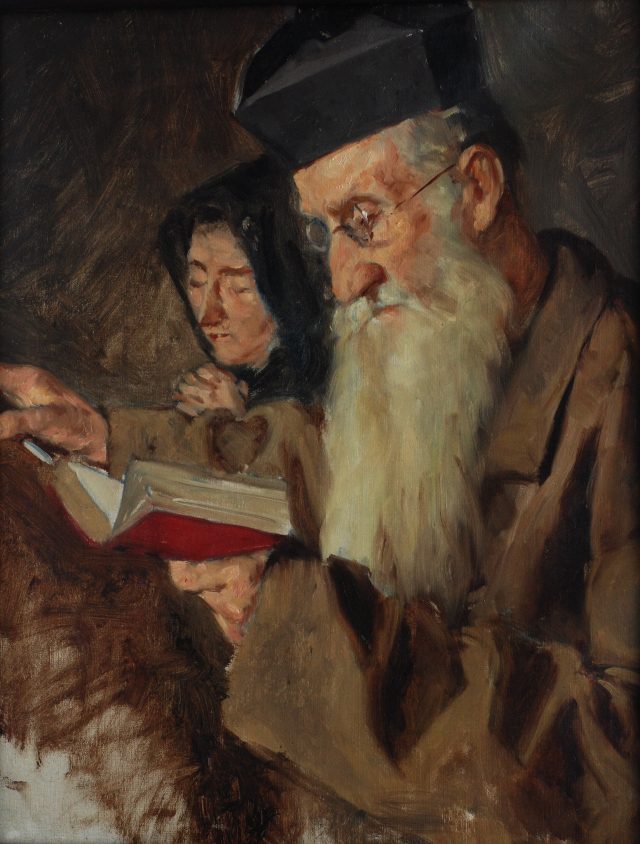

Александр Сочачевский, или на самом деле Лейб Сондер (1843-1923), художник, который в обращении истории польского искусства не является известной фигурой, то есть плохо или вообще узнаваемой.

Для этого есть несколько причин. Он не художник, чьи работы находятся во многих польских музеях. Его труд относится к одному предмету — изгнанникам в Сибирь, жизням ссыльных и палачей после падения Январского восстания. Другой причиной этого отсутствия «популярности» является то, что он создал свои произведения после возвращения из ссылки. Но это возвращение не могло произойти на территории Королевства Польского. Он был вынужден эмигрировать, что можно было считать дополнительным наказанием, наложенным властями Чарского. В результате ему пришлось остаться в Мюнхене и Бельгии. Хотя некоторое время жил во Львове, свои работы создал во время пребывания в Мюнхене и Брюсселе. В 1913 году его серия работ по изгнанию была передана Львову и хранилась там до 1956 года. В этот решающий для культурной политики момент власти СССР передали его Польше. Как компактная коллекция с 1967 года, эта коллекция постоянно экспонируется в Музее 10-го павильона Варшавской цитадели - филиале Музея Независимости в Варшаве. И это еще одна причина отсутствия популярности у этого художника.

Возникает вопрос: почему именно павильон Х был выбран местом проведения выставки этой коллекции? Чтобы прояснить это, мы должны вернуться ко второй половине 19 века. В 1862 году А. Сочашевский участвовал в безуспешном убийстве. Александр Вилопольский. В результате расследования, проведённого царской полицией, он был арестован и в качестве заключённого только что заключён в 10-й Цитадельный павильон. После начала Январского восстания он был приговорен к 10 годам каторги, а затем к 10 годам принудительного поселения. Отбыв наказание и вернувшись из ссылки в 1884 году, он не получил согласия собственнических властей на пребывание в Царстве Польском и некоторое время поселился во Львове.

Внимательный читатель этого введения, вероятно, отметил, что была информация о месте, где его работа была представлена в одном месте. Несомненно, в отношении польских музеев такую ситуацию следует считать исключительной. Ведь если и есть объекты, которые имеют значительную часть живописного наследия художника, то его работы встречаются и в других музейных галереях. В случае с А. Сочачевским она совершенно другая. Здесь, в Музее 10-го Варшавского павильона Цитадели, мы имеем дело с почти полным художественным наследием. Я использовал термин «почти» по какой-то причине. В Варшавском национальном музее находится его «Автопортрет с поддоном», 1890-1910 гг. Кроме того, в последние годы Музей Независимости приобрел еще две работы художника. Один от частного участника торгов, другой на аукционе в Бельгии. Именно поэтому работы А. Сочачевского, по крайней мере, неизвестны.

Другой причиной такой ситуации является монотематичность его живописи. Образы, вышедшие из кисти А. Сочачевского, касаются только одного предмета: сибирской каторги и ссылки, жизни вдали от родной страны Сибири. Еще один факт, который стоит подчеркнуть, имея в виду место работы А. Сочачевского. Несомненно, он был художником, одаренным талантом. Во время художественных исследований он получил возможность использовать технику живописи. В конце концов, он посещал Варшавскую школу изящных искусств, где он был студентом. Джозеф Симлер. Его патриотическая деятельность, завершившаяся еще 20 годами в Сибири, заставила его не участвовать в художественной жизни. Он был отделен от среды польских художников, группы мюнхенцев или так называемой «Парижской школы». Все вышеперечисленные факторы привели к отсутствию его личности в художественной среде даже после возвращения из Сибири в Европу.

Работа А. Сочачевского – Музей 10-го павильона Варшавской цитадели как никто другой – лучшее место для этой презентации. Здесь в 1862 году в плен был отправлен молодой художник. Здесь в 1863 году он был осужден и с этого места отправился на каторгию. Благодаря своей коллекции музей обязан не только выставлять ее, но и пытаться популяризировать. Одного воздействия, несомненно, недостаточно. Что делает в этом отношении Варшавский музей?

Первая разработка этого сборника была опубликована в 1993 году [1]. На протяжении многих лет этот релиз был единственным развитием творчества художника. Еще одним поводом для последней презентации этой коллекции стали два юбилея в 2023 году. В январе 2023 года мы отметили 160-летие начала Январского восстания. Вторым стало 100-летие со дня смерти художника. Оба стали прекрасной возможностью для публикации нового альбома, посвященного А. Сочачевскому и его работам. Хотя не только картины, которые читатель вскоре сможет увидеть.

В начале представления данной публикации следует четко определить характер этой публикации. Это, несомненно, альбом коллекции, представленный в Музее 10-го павильона Варшавской цитадели. В нем воспроизведены все выставленные работы А. Сочачевского. Как и любая такая публикация, она была снабжена текстами, которые вводили читателя — возможно, лучше было бы использовать фразу «наблюдатель» альбома, потому что альбомы просматриваются — в атмосферу, описанную кистью истории.

Конечно, первым элементом этой части является введение – «О Сибири кистью и пером» директора Музея Независимости. Доктор Тадеуш Скочзек. Вкратце как вступление текст набросан и А. Сочачевским. В нем также рассматриваются различные мероприятия, проводимые музеем в этом юбилейном году. Он подчеркивает, что издательство является совместной работой сотрудников музея.

Автором второй более обширной статьи является Маргарет Каролина Пиекарска «Художник Александра Сочачевского на службе измученной нации». Автор соединил две нити. Один из них – биография. Она призвана дать возможность читателю узнать судьбу художника. Она также призвана показать влияние его судьбы на живопись, созданную спустя годы. И вот мы подошли ко второй теме этой статьи. Автор старается точно изложить то, что говорил живописец через свои произведения. Этот анализ проводился не только из-за контекста творчества художника. Она уделяет много внимания истории. Для того, о чем мы будем говорить, это живописное наследие А. Сочачевского - особый дневник, посвященный ссыльным судьбам.

Имя Сочачевского явно связано с творчеством художника-живописца. На самом деле это была область его художественной жизни. И хотя мы можем говорить об очень малом знании живописи, почти никто не знает о его написании. Он также является автором романа. Читатель также найдет эти тексты в представленной публикации. Сборник этих романов носит авторское название «В Сибири (новый политический посланник)».. Их единственный релиз состоялся в 1906 году и был выпущен благодаря берлинскому издателю Dr. Dremder. Чтобы впервые опубликовать их на польском языке, в 1983 году был создан перевод от имени Музея истории польского революционного движения. [2] Его автором является Барбара Сибат. Как и в случае с живописными работами, рассказам предшествовала статья, автором которой является покойная доктор Анна Милевская-Млыник. Метод введения читателя в содержание романа практически идентичен методу живописи. Текст знакомит читателя с жизненным положением автора-человека. Он также указывает на особенности этого произведения и через эту призму показывает также взгляды (жизненную базу) художника. Это описание судьбы изгнанников, самого автора. Он прекрасно знал, что такое жизнь, и в основном выглядит существование палачей и изгнанников. Он знал этих людей, их характеры, их заботы и страдания. Он часто называл их смертью. В одиночестве, вдали от семьи, от близких и друзей. Все это он нарисовал кистью, а также описал пером.

Неотъемлемой частью каждого альбома является, конечно, иллюстративный материал. Авторы этого исследования, которые следует подчеркнуть, предложили очень четкую и логичную схему. Он открывается воспроизведением самого большого, но и важного для всей изображенной истории. "Прощание с Европой"Все в порядке. Эта картина внушительных размеров (340 х 750 см) также известна под другими, но аналогичными названиями: "«На заснеженной дороге» или «Послы на сибирской границе». Сам автор в каталоге 1900 года назвал его «На границе СибириВсе в порядке. Эта картина открывает целую эпоху. Его произношение особенное по другой причине. В нем были представлены различные типы изгнанников и то, как они были отмечены. Кроме того, в каждом конвое, рядом с осужденными за политические преступления, находились все виды уголовных заключенных. Каждая группа была отмечена по-разному. Именно в этой картине А. Сочашевский показал и этот вопрос. Само изображение документирует эту трагическую историю. Но были и эскизы, сделанные художником для целей картины. Альбом воспроизвел все 42 эскиза в коллекциях музея и на выставке. Это очень сознательная процедура, потому что читатель (зритель) имеет возможность исследовать технику творчества художника.

Последующие репродукции в альбоме — отдельные картины А. Сочачевского. Как и прежде, многие из них сопровождаются эскизами, подготовленными под нужды появляющихся изображений. На многих из них были изображены люди, известные по имени. Именно они разделили эту причинную судьбу с художником. Существуют также изображения сцен из жизни изгнанников, которые не относятся к конкретным персонажам. Все эти произведения иллюстрируют мучительную и изнуряющую повседневную жизнь.

Вся коллекция закрывает комплекс угольных работ. Некоторые из них только деликатным способом, очень щадящими были окрашены, чаще всего используя один цвет. Их произношение подчёркивалось использованием техники угольного рисования на необоснованном холсте. Эта строгость техники рисования является дополнительной изюминкой роковой судьбы. Можно также догадаться, что это эскизы к картинам, которые художник не создавал.

Последняя опубликованная здесь работа — рисунок голов осужденных, сделанный на бумаге. Это путеводитель по изображению «Прощай, Европа». Сам автор нанес на карту распределение голов персонажей на своей картине, пронумеровал их и в левом нижнем углу записал их имена. Стоит отметить, что No 4 относится к самому А. Сочачевскому. Развитие этого последнего воспроизведения является комментарием в конце. Это алфавитный обзор биографий персонажей, которые были идентифицированы на этом самом большом изображении. Стоит также отметить, что некоторые из этих персонажей появляются и в последующих работах этого цикла.

Альбом, подготовленный и изданный Музеем Независимости, представляет собой каталог выставки и каталог одного из элементов музейной коллекции. Но не только это. Это также развитие биографии А. Сочачевского. Это издание впервые опубликовало литературные тексты этого художника на польском языке. Эти причины делают эту публикацию очень важной. Первый, который таким всеобъемлющим образом отражает жизнь и творчество этого слегка забытого и упущенного из виду художника в истории польского искусства. Жаль. Его достижения, хотя и столь монотематичны в области живописи и письма, примечательны. Напомним, что картины А. Сочачевского создавались в период динамичного развития фотографии. Но они ссылаются на более ранние времена, когда эта новая область искусства находилась в зачаточном состоянии. Поэтому трудно требовать, чтобы в Сибири с помощью этой новой техники документировалась среда палачей и ссыльных. Ну, если бы посланник мог иметь бумагу и карандаш, чтобы набросать свои впечатления. И когда он вернулся из этого мира к нормальной жизни, он мог стоять перед мольбертом и надевать на холст то, что было за ним. Насколько сильным, должно быть, было впечатление, полученное за 20 лет его пребывания в Сибири, насколько тяжело они были в сознании художника, что этот мир, эти люди, их переживания, трагедии, а зачастую и смерть переместились на полотна, выставленные в Музее X павильона Варшавской цитадели, а также через выпущенный альбом. Хотя это трудная, мученическая тема, мы можем попытаться рассматривать эти картины также как произведения искусства. Рассмотрим эстетические впечатления. Хотя это чрезвычайно сложная задача, стоит попробовать. Поэтому, чтобы попытаться, вы должны достичь этого альбома.

Анджей Котекки

Александр Сочашевский. О Сибири кистью и пером (художественная картина Январского восстания и каторги). Album edited by Tadeusz Skoczek; Museum of Independence, Warsaw 2023, p.

[1] Хелена Бочек, Беата Меллер, «Александр Сочачевский 1843-1923: живописец сибирской категории (жизнь, творчество и история коллекций)», Варшава 1993.

[2] Музей Независимости в Варшаве был создан в 1990 году в результате слияния Музея истории польского революционного движения и Музея Ленина. Новый объект занял коллекции обоих музеев. Она также унаследовала перевод, использованный в этой публикации.

Польша, No 5-6 (28.01-4.02.2024)